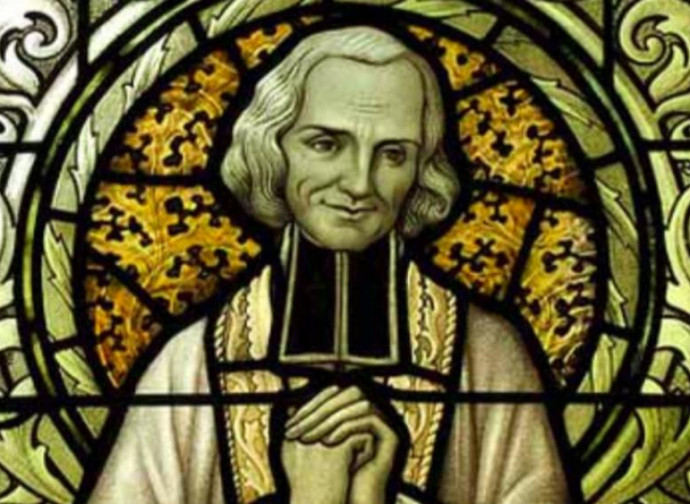

San Juan María Vianney

«Todas las buenas obras reunidas no equivalen al sacrificio de la Misa, porque esas son obras de hombres, mientras que la Santa Misa es obra de Dios», enseñaba san Juan María Vianney (1786-1859), para todos el Cura de Ars

Los primeros amores de san Juan María Vianney (1786-1859), para todos el Cura de Ars, fueron el Santísimo Sacramento y la Virgen, por él «amada incluso antes de conocerla. Es mi amor más antiguo». De Jesús y María obtuvo el origen su vocación, la fortaleza en las innumerables adversidades y desafíos a los que tuvo que enfrentarse antes de ser ordenado sacerdote y su caridad, con la que guió paternalmente durante 41 años las almas en la pequeña parroquia de Ars, hasta merecer ser proclamado por Pío XI, en 1929, patrono de todos los párrocos. «El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús», decía el santo. Era muy humilde, pero consciente también de la grandeza del ministerio sacerdotal, inseparable de Cristo, Sumo Sacerdote. «Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el mayor tesoro que el buen Dios pueda conceder a una parroquia y uno de los dones más valiosos de la Misericordia divina».

El cuarto de seis hijos, nació en una familia de campesinos en el pueblo francés de Dardilly. Fue educado en la piedad cristiana especialmente por la madre, que lo llevaba a Misa con ella durante los duros años de la Revolución. Era la época de la ruptura entre los llamados sacerdotes jurados, partidarios de la ideología jacobina, y los sacerdotes refractarios, fieles a la Iglesia a pesar de poder sufrir las persecuciones, la primera de todas el alejamiento de las parroquias por obra de los revolucionarios. Los sacerdotes estaban, por lo tanto, a menudo obligados a celebrar la liturgia en establos y otros lugares improvisados. Fue en este clima en el que el joven de trece años, Juan, criado en una sólida fe, recibió la Primera Comunión en la casa de una viuda. Ya en la primera infancia había manifestado su pasión por Dios: mientras llevaba a pastar el ganado le ensañaba las bases del catequismo a su hermana menor y se reunía a rezar con otros pastores.

Las dificultades económicas del padre y sus grandes problemas en el aprendizaje del latín y otras peripecias retrasaron su camino hacia el tan ansiado sacerdocio. Pero la Providencia no lo abandonó nunca y se sirvió particularmente de un buen sacerdote, Carlos Balley (1751-1817), muerto en fama de santidad, que enseguida se asombró ante la devoción mostrada por Juan. Don Balley fue para él como un segundo padre. Le ayudó en sus estudios, rezó e hizo penitencia con él (ambos llevaban el cilicio y se superaban en las mortificaciones). El 13 de agosto de 1815 llegó el día tan esperado: Juan se ordenó sacerdote. Los primeros dos años de ministerio los pasó al lado de don Balley como su vicario parroquial en Écully. Fue él quien le dio la extremaunción.

Al santo se le confió después la capellanía de Ars, un pueblo de apenas 230 almas rodeado de varias posadas y un salón de baile, que habían corrompido las costumbres del pueblo. El 9 de febrero de 1818 se puso en camino hacia Ars, que distaba unos treinta kilómetros. Pidió indicaciones, entre una densa niebla, a un pastorcillo. Le dio las gracias así: «Tu me has indicado el camino hacia Ars, yo te enseñaré el camino hacia el Paraíso». En cuanto llegó a su destino se arrodilló para rezar. Continuó su oración en la pequeña iglesia, invocando al ángel guardián de la parroquia. Constatando que la ignorancia religiosa reinaba soberana, empezó a dedicarse a la instrucción cristiana de los jóvenes. Era siempre jovial, pero riguroso al transmitir las enseñanzas del catequismo. Varias décadas después sus sucesores en Ars testimoniaron, con admiración, que sus ancianos feligreses tenían un gran conocimiento sobre las verdades de fe.

Su obra de reforma moral entre los adultos - con la incómoda pero necesaria lucha contra los vicios, que tenía siempre como fin la salvación de las almas - encontró más resistencias. Algunos de ellos intentaron hacerle dejar la parroquia, pero nunca se lo tomó mal. Encontraba consuelo en la adoración al Santísimo Sacramento, repartía entre los mendigos incluso sus ropas y el poco pan fresco que tenía. Pero entre las privaciones voluntarias y los tormentos infligidos por el diablo sucedía que «el buen Dios me concedía gracias extraordinarias». Muchísimos fieles vivieron una auténtica renovación en el espíritu, guiados por ese singular pastor que los inducía a amar al Señor con lágrimas en los ojos. Ars se convirtió en una meta de peregrinación durante su vida terrena.

Filas interminables de penitentes le obligaban a pasar hasta dieciséis horas al día en el confesionario. «Lloro porque vosotros no lloráis», decía si no veía arrepentimiento en los corazones. Fortalecía en cambio en la esperanza a los pecadores que se sentían tristes a causa de sus debilidades, hablando con ellos dulcemente de la infinita bondad de Dios. Interrumpía las confesiones solo para celebrar la Misa. Precisamente su manera de celebrarla, identificándose con el sacrificio de Jesús en la cruz, era el medio más poderoso de conversión, capaz de conmover incluso a los más templados. «Todas las buenas obras reunidas no equivalen al sacrificio de la Misa, porque esas son obras de hombres, mientras que la Santa Misa es obra de Dios», enseñaba. Y advertía que la santidad de un sacerdote depende toda ella del fervor con el cual celebra el misterio eucarístico.

Para saber más:

Carta de Benedicto XVI para la celebración del Año Sacerdotal en el 150 aniversario de la muerte de san Juan María Vianney (2009)