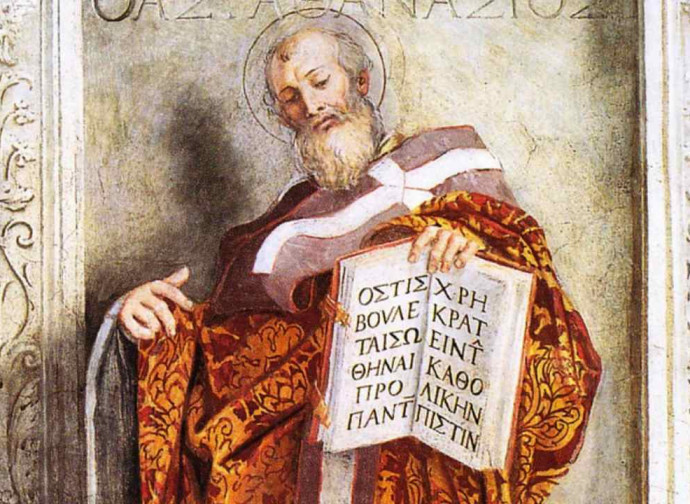

Crisis en la Iglesia: San Atanasio sólo hay uno

La crisis eclesial actual se parece, en cierto modo, a la provocada por la herejía arriana. Pero el paralelismo entre san Atanasio y algunos de los prelados cismáticos actuales no se sostiene: el santo obispo de Alejandría, que fue exiliado varias veces, defendió la fe y al mismo tiempo permaneció obediente a Roma.

¿Es ésta la peor crisis de la historia de la Iglesia? ¿O ha habido o habrá otras peores? Es difícil dar una respuesta a esta pregunta en lo que se refiere al pasado: por un lado debido a nuestra mayor o menor ignorancia histórica, y por otro, debido al simple hecho de que cada uno de nosotros sólo puede vivir y experimentar en su propia piel las cosas. Ambas razones dificultan la comparación entre distintos periodos históricos. Siendo realistas, cada situación es peor que otra en algunos aspectos, y mejor en otros. En cuanto al futuro, lo dejamos en manos de la omnisciencia y la misericordia de Dios.

Ahora bien, se cree que la crisis actual, de todas las que se han producido en la historia de la Iglesia, encuentra su gemela, quizá heterocigótica, en la crisis arriana. Este paralelismo, que tiene sus razones, al menos en cuanto a la amplitud del problema, ha llevado y lleva a muchos a encontrar “nuevos Atanasios” en obispos y presbíteros que se han colocado en una posición de ruptura con la Iglesia católica. De hecho, se afirma que incluso san Atanasio fue exiliado cinco veces debido a su enérgica e inflexible resistencia al arrianismo. No sólo eso, sino que también había sido injustamente excomulgado por el Papa Liberio, aunque éste había actuado bajo fuertes coacciones mientras estaba en el exilio debido a su oposición al arrianismo (para la historia de Liberio, véase aquí).

El contexto de la crisis arriana es, en efecto, lo más parecido a la situación actual. La descripción de san Gregorio Nacianceno en su extraordinaria Oración XXI (n. 24) dedicada a Atanasio parece elocuente: “En efecto, ‘los pastores se han vuelto insensatos’, tal y como dice la Escritura, y ‘muchos pastores han destruido mi viña, desfigurando la parte deseable’: me refiero a la Iglesia de Dios, reunida con mucho trabajo y sacrificio antes y después de Cristo, y también por los grandes sufrimientos que Dios ha soportado por nosotros. De hecho, excepto unos pocos -y hablamos de los que fueron dejados de lado por carecer de importancia o de los que resistieron por su valor y tuvieron que quedarse como semilla y raíz para que Israel floreciera de nuevo y volviera a la vida con la infusión del Espíritu-, todos se adaptaron a la circunstancia, diferenciándose entre sí sólo en que unos antes, otros después, corrieron esa suerte. Además, unos fueron los primeros combatientes y líderes de la impiedad, otros, en cambio, tomaron partido en las filas sucesivas, bien por el miedo, bien porque les esclavizó la necesidad, bien porque les sedujeron los halagos o, y éste es el mejor de los casos, porque fueron engañados como consecuencia de su ignorancia, suponiendo que esto baste para exculpar a quienes se les había confiado la tarea de dirigir al pueblo”.

Paisaje desolador, entonces, como ahora. Pero aquí terminan las semejanzas entre san Atanasio y las figuras episcopales o presbiterales más recientes que han decidido “erigirse”, mientras surgen radicales diferencias que no permiten justificar los cismas de hoy con el ejemplo del Santo Doctor. Y no sólo por el hecho de que ninguno de los “disidentes” tuviera que soportar el exilio, la precariedad, el maltrato o acusaciones calumniosas de hechos nunca realizados como el de haber matado a una persona, cosas que se convirtieron en el pan de cada día para Atanasio.

Empecemos por los antecedentes. A causa de estas falsas acusaciones, Atanasio fue depuesto de la sede de Alejandría por los obispos eusebianos (seguidores de Eusebio de Nicomedia), quienes notificaron la decisión al Papa Julio I. El Papa dio a conocer a Atanasio las acusaciones y la medida tomada contra él para que el obispo de Alejandría pudiera explicarse. Al final, decidió convocar a ambas partes a Roma para que se emitiera un juicio justo. Atanasio acudió a Roma en compañía de otros obispos depuestos por los eusebios, entre ellos Pablo de Constantinopla y Marcelo de Ancyra. El Papa no sólo absolvió a Atanasio basándose en la inconsistencia de las pruebas, sino que también reprendió a los eusebianos por deponer obispos sin implicar al obispo de Roma. Sócrates Escolástico, en su Historia de la Iglesia (2. 17), explica que los eusebianos habían violado el principio fundamental de que ninguna Iglesia puede tomar decisiones contrarias al juicio del obispo de Roma, en virtud de su primacía de jurisdicción, como más tarde se reconocería expresamente en el Concilio de Sárdica (343-344). Hay que señalar que el Papa no entró en aquel momento en el fondo de la cuestión doctrinal, es decir, si era correcta la posición doctrinal de Atanasio o la de los eusebianos, sino que reivindicó la primacía de los sucesores de Pedro: “¿Ignoráis que la costumbre exigía que primero se nos escribiera y luego que de aquí saliera una decisión justa?” (Apología contra los arrianos, 1. 35). Así, Atanasio fue “salvado” por el primado petrino: el papa gozaba (y goza) del derecho a tener la última palabra sobre el nombramiento o deposición de un obispo, como fundamento y garante de la unidad de la Iglesia.

Con el Papa Liberio, esta primacía se volvió contra Atanasio, a quien excomulgó. No cabe duda de la injusticia de esta excomunión que, por cierto, no fue tomada libremente por Liberio, como el propio Atanasio tuvo ocasión de subrayar en su Apología contra Arrianos (cf. VI, 89). Pero -y éste es el punto- el Doctor de la Iglesia no cuestionó por esta razón la legitimidad de la autoridad de Liberio, ni continuó ejerciendo su ministerio episcopal una vez depuesto por el Papa, y menos aún confirió órdenes sagradas durante este período. Por el contrario, aceptó el exilio y la deposición sin compartir sus razones, y menos aún se inclinó por abrazar la posición arriana. Y sin embargo, aunque se mantuvo firme en la doctrina de la fe –nunca afirmó que Liberio hubiera hecho lo correcto al excomulgarle y firmar la fórmula compromisoria pro-arriana-, se sometió a la injusta sentencia, sin crear una iglesia paralela en virtud de un estado de necesidad que ciertamente existía. Atanasio con su palabra confesó y defendió la consustancialidad del Hijo al Padre, mientras que con su conducta profesó y sostuvo la primacía de Pedro, en la única Iglesia de Jesucristo. Y así, santamente, no perdió la fe ni se dejó vencer por la cobardía o los cálculos humanos, pero al mismo tiempo no extendió su mano contra el Ungido del Señor (cf. 1 Sam 24,6), rechazando aquella sentencia que procedía de la Sede Apostólica. Contra él.

En el pasaje citado de San Gregorio, encontramos la lógica de esta sumisión: Atanasio debía ser dejado “como semilla y raíz para que Israel floreciera de nuevo y volviera a la vida con la infusión del Espíritu”. Y la semilla, para dar fruto, debe aceptar la muerte, como nuestro Señor (cf. Jn 12,24). Éste es el testimonio más alto, el trabajo más grande y fecundo que tenemos que hacer en esta vida. Sólo la fe nos hace creer que la aceptación de la muerte (no sólo de la muerte física), incluso por una condena injusta, es capaz de dar más fruto que cualquier otra obra o fundamento realizado en la ruptura con el sucesor de Pedro.

Nunca deberíamos dejar de leer y releer este pasaje del Evangelio de Juan: “Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: ‘Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación’. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era Sumo Sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación - y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Juan 11,49-52). Se trata de un texto que contiene más de lo que parece. La muerte del Señor, el acto más blasfemo que los hombres podían realizar, el acto más constitutivamente contrario a la finalidad para la que el sumo sacerdocio había sido instituido por Dios, fue decretado por una autoridad profundamente inicua, pero reconocida como legítima hasta el punto de que de esa misma boca Dios no desdeñó sacar la profecía sustancial que revela el sentido de la Encarnación. Una autoridad ante la que el Señor no sólo se dignó ser juzgado, sino a la que se entregó. Nos ha dejado un ejemplo para que siguiéramos sus huellas (cf. 1Pe 2,21).