San Pablo nos enseña que el Imperio tiene que reparar sus injusticias

La crisis del coronavirus ha planteado el tema de la libertad y su relación con el derecho. Un tema que incluso para muchos católicos hoy en día sería inapropiado plantear. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles encontramos un ejemplo muy claro que habla de nuestra situación: cuando san Pablo exigió una reparación pública por una injusticia. Y es que los cristianos deben actuar en defensa de la libertad y los derechos para el bien de toda la sociedad.

En la situación objetivamente grave en la que nos encontramos, a muchos les parece que hacer preguntas sobre la libertad, la responsabilidad y el derecho es superfluo, por no decir inapropiado.

Por otro lado, la Iglesia se preocupa mucho (o debería preocuparse) por la libertad responsable y el derecho. Al menos tanto como se preocupa por la seguridad y la salud de la gente y por la prosperidad del país. Se preocupa no sólo cuando su derecho a la libertad se ve amenazado, sino que lo hace siempre por todos los hombres y mujeres, porque no hay posición que se base más en el respeto y en el máximo aprecio a la libertad humana que la posición cristiana.

Los cristianos de los primeros siglos, aunque vivían en una condición muy difícil desde el punto de vista jurídico, nunca adoptaron una actitud antijurídica, sino que se comprometieron, de acuerdo con el lema paulino que afirmaba “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno” (1 Tes 5,21), a hacer un “uso correcto” del sistema jurídico romano, aprovechando los bienes que éste les ofrecía, pero al mismo tiempo ejerciendo una crítica muy aguda de sus pretensiones de absolutismo y poniendo de relieve sus debilidades y contradicciones.

De esta actitud cristiana ante la krisis (es decir, el discernimiento) de la ley, que implica, entre otras cosas, la reivindicación franca y sin complejos de los propios derechos, nos da un ejemplo que me parece particularmente interesante, a la luz de la situación que estamos viviendo actualmente, el pasaje de los Hechos de los Apóstoles (16, 16-40) en el que se relata la detención de Pablo y Silas durante su estancia en Filipos. Esta ciudad de Macedonia puede tener un cierto valor simbólico a nuestros ojos porque en ese momento (estamos alrededor del año 50) era una colonia romana que disfrutaba del ius italicum, y por lo tanto era un lugar donde la ley romana se aplicaba en su totalidad; además, también fue la primera ciudad “europea” donde se predicó el Evangelio. Por lo tanto, casi podríamos decir que en Filipos el cristianismo se enfrentó por primera vez a “nuestro” mundo jurídico.

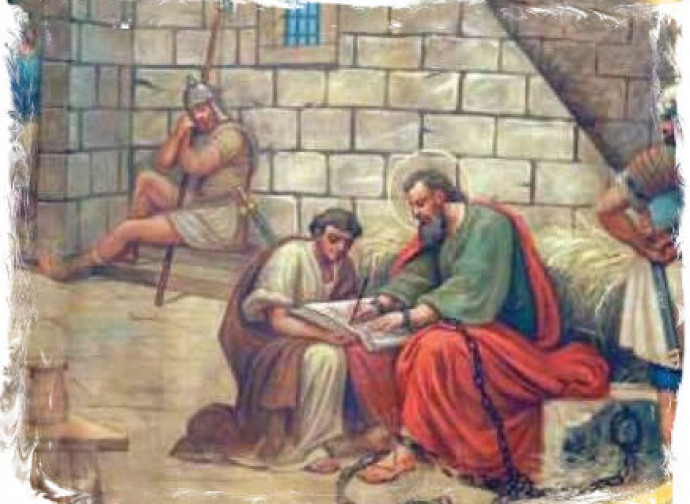

La historia es la siguiente: habiendo dañado los intereses económicos de alguien con su predicación (cherchez l'argent, como siempre: cf. 16, 16-19), los dos misioneros cristianos son “arrastrados a la plaza principal ante las autoridades” y acusados de “sembrar el desorden” al propagar “costumbres que no nos está permitido acoger ni practicar a nosotros los romanos” (16, 19-21). Los magistrados –despreciando uno de los principios fundamentales de ese derecho procesal romano del que deberían ser los ejecutores: audiatur et altera pars, es decir, ¡nadie es condenado sin haber escuchado antes sus razones!- no dan a Pablo y a Silas la posibilidad de exonerarse sino que, después de haber mandado que los azotasen (con “muchos azotes”, especifica el texto), los metieron en prisión; añadiendo que el carcelero “los metió en el interior del calabozo y sujetó sus pies en el cepo” (16, 24).

Entonces sucede lo inesperado: esa misma noche hay “un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron”; las puertas se abrieron y se soltaron prodigiosamente las cadenas de los prisioneros. Es la emergencia (en ese caso sísmica, ahora viral para nosotros), la que de repente corre el riesgo de hacer estallar el sistema y su “gestión ordinaria”. En tal situación, no hay reglas que cumplir: el director de la prisión, convencido de que todos los presos ya se han escapado, está a punto de suicidarse (sabía bien, de hecho, que como responsable de su custodia habría pagado con su vida la fuga) pero Pablo lo salva gritando que, por el contrario, todos siguen allí. El texto no lo dice explícitamente, pero está claro que no es la fuerza del poder, aniquilada por la emergencia, sino la autoridad moral de esos dos extraños compañeros de prisión, tan diferentes de los otros prisioneros, lo que impide el colapso del sistema con la fuga masiva de los prisioneros. El carcelero, de hecho, al darse cuenta de esto, se lanza a los pies de Pablo y Silas y, llamándolos “señores” (kyrioi), les pregunta qué debe hacer “para salvarse”. Esta parte del episodio termina con la evangelización y el bautismo del carcelero y su familia y la comida en su casa “llena de alegría por haber creído en Dios” (16, 34). Obsérvese bien: estamos en presencia de una historia de manifestación del poder divino como hay otras tantas en el libro de los Hechos, pero en este caso esta intervención desde arriba no conduce a la liberación de los apóstoles injustamente detenidos, sino a la salvación del carcelero e, indirectamente, de la institución social a la que está asignado. Por lo tanto, la emergencia ha invertido bruscamente los papeles: es el prisionero quien protege la vida de quien, formalmente, lo tendría bajo su poder.

Esta inversión de roles es aún más evidente en el resto de la historia, que contiene el indicio, en mi opinión, más relacionado con el problema actual de la relación entre la iglesia y el poder político en Italia. A la mañana siguiente, de hecho, los magistrados de la ciudad enviaron a los guardias a decirle al director de la prisión que pusiera en libertad a los dos misioneros cristianos. Probablemente, con el terremoto en el medio, creen que no cuestión de tener más problemas que resolver y prefieren acabar con el asunto así. En este punto, sin embargo, la reacción de Pablo es sorprendente, y merece ser reportada en su totalidad y cuidadosamente meditada: “Después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora quieren mandarnos a de aquí a escondidas? Eso no, que vengan ellos a sacarnos” (16, 37). La revelación de que Pablo es un ciudadano romano asusta enormemente a los magistrados de Filipos, que se dan cuenta de que han violado muchas de las leyes que protegían el estatus de los titulares de la ciudadanía romana (la Lex Valeria, las tres Leges Porciae y, por último, la Lex Iulia de vi publica et privata, promulgada por Augusto en el año 17 a.C.). Cambiando su actitud radicalmente, se apresuraron a ir en persona a los dos predicadores cristianos, para “rogarles” (literalmente) que saliesen de la ciudad. Pablo y Silas se marchan pero no sin antes haber reunido a la comunidad cristiana y haberles dirigido un discurso de exhortación final a sus hermanos.

Creo que no me equivoco si digo que hoy en día a muchos cristianos les parecería inapropiada, o al menos cuestionable, la determinación con la que Pablo exige una reparación pública por la injusticia sufrida, y la considerarían casi como algo inútil y en última instancia no evangélico: ¿qué mejor ocasión que la ofrecida al Apóstol para “ponerse del lado de los últimos”, de los desprotegidos, de los demás prisioneros, renunciando a reclamar un derecho particular que le correspondía como miembro de una élite? ¿No habría sido un testimonio más coherente con el mensaje de Cristo aceptar en silencio la injusta humillación sufrida? Sin embargo, esta clase de sensibilidad tan extendida en nuestros días, nos impide captar el verdadero significado de la conducta de Pablo representada en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles: no está en juego su dignidad personal, ni se trata de defender un privilegio, sino de denunciar la violación de la ley por parte de las autoridades responsables del gobierno de la polis y de la administración de la justicia. Los cristianos -es el mensaje que nos llega del texto- no son una amenaza para el orden público: al contrario, con su vida conforme a la enseñanza de Cristo constituyen un factor de estabilidad social humilde, silencioso y a la vez decisivo, cuya preciosa contribución se revela de manera particular en los momentos de crisis de la sociedad. Perseguidos, contribuyen decisivamente a mantener viva la sociedad que los persigue. Sin embargo, paradójicamente, el orden público puede ser socavado por sus guardianes cuando éstos desempeñan mal su delicada función, en particular cuando restringen injustamente la libertad de los ciudadanos. En estos casos, los cristianos no deben ser tímidos o mentalmente reservados para reclamar el respeto incluso de “sus” derechos, lo que naturalmente implica llamar a los demás a cumplir con sus correspondientes deberes: no se trata de “poner la otra mejilla”, sino de actuar en defensa de la libertad y de los derechos de todos, para el bien de la sociedad en su conjunto. Valía entonces para las injustas palizas y el injusto encarcelamiento de Pablo y Silas, y podría valer hoy en día para ciertas limitaciones indebidas de la libertad religiosa o para la intromisión del Estado en asuntos que son responsabilidad exclusiva de la Iglesia.